株を肥大化させて多収なるアスパラガスの立茎(りっけい)作業

立茎時期の判断

春の収穫が始まって20日ほど経過すると、収穫するアスパラガスが細くなっていきます。これは昨年貯蔵した根の栄養が少なくなったためです。アスパラガスの根の栄養が空っぽになると生えて来なくなるので、その前に立茎を始めます。

親指以上の太さのアスパラガスがにょきにょき生えてくる場合は、数日収穫を継続して、細くなるのを確認してから立茎を開始してください。

春の収穫を開始から30日が限度です(根の大きさで変動します)。

立茎の開始時

- アスパラガス畑全体に殺菌剤と殺虫剤を散布します。

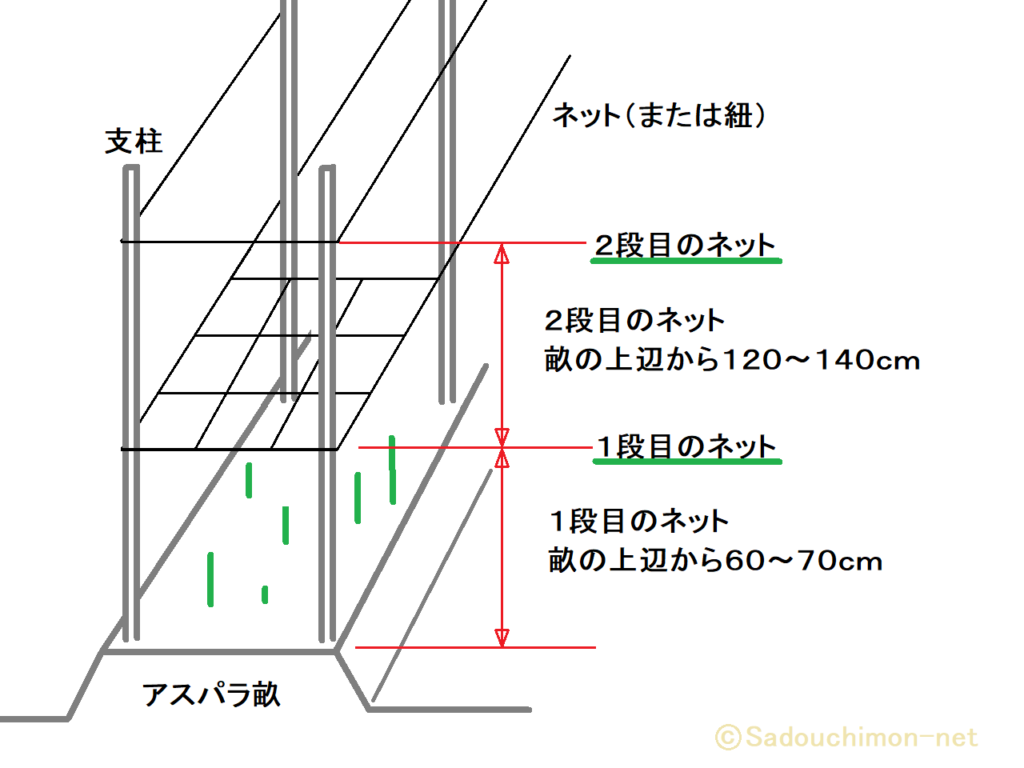

- ネットや紐を支柱に巻いて、伸びたアスパラガスの茎が折れないようにします。

- アスパラガスの成長促進のため、肥料を撒きます。

伸ばす茎の選び方

立茎に適した茎があるので、それを選びます。

- 根元から穂先まで、太さが均一で真っ直ぐ伸びている茎。

- 太さは単3乾電池、または小指くらいある茎。

- 傷、裂け目がない茎。

- 色は黄緑~緑色で、濃くない茎。

2L以上の太さ(単2電池以上)の茎を立茎すると太い茎が生えてきて、結果として収穫本数が減ります。Lサイズ3本分のエネルギーで、2Lが1本生えてくるイメージです。

【ポイント】畝1m当たりの立茎の本数

| 目安の栽培年数 | 茎の太さ | 畝1m当たりの本数 | 株当たりの本数 |

| 2年目まで | Mサイズ(10mmくらい) | 18~21本 | 6~7本 |

| 3年目以降 | Lサイズ(14mmくらい) | 15~18本 | 5~6本 |

風通しを考えると、立茎した茎が極端に隣接しているのは好ましくない。こぶし程度(10cmくらい)の間隔が望ましい。下図、中央の斜めに生えてるものを切る。

アスパラガス立茎時の倒伏対策

強風の場合には、支柱ごと倒れる場合があるので、3段目としてビニールハウス資材のマイカ線などで、支柱同士を繋ぐように巻くと良い。立茎の最終形画像を参照。

基本的に風で茎を揺らされることを嫌うアスパラガスなので、支柱に隣接した株の生育が盛んになる。

立茎途中の管理(2023年5月中下旬)

| 日数 | 天気 | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 防除 |

| 1日目 | 晴 | 17.5 | 8.8 | ◎ |

| 2日目 | 晴 | 15.7 | 7.8 | |

| 3日目 | 晴れのち曇り | 17.4 | 8.1 | |

| 4日目 | 曇り | 20.5 | 8.4 | ◎ |

| 5日目 | 雨 | 23.0 | 14.2 | |

| 6日目 | 曇りのち晴れ | 20.3 | 15.2 | |

| 7日目 | 晴 | 22.1 | 12.7 | |

| 8日目 | 晴 | 24.2 | 16.3 | ◎ |

| 9日目 | 晴のち曇り雨 | 26.7 | 15.8 | |

| 10日目 | 雨のち曇り | 19.8 | 16.9 | 発病 |

| 11日目 | 晴 | 20.2 | 13.5 | 臨時 |

| 12日目 | 曇り | 21.1 | 15.0 | |

| 13日目 | 曇り | 20.1 | 16.3 | |

| 14日目 | 曇りのち晴れ | 18.7 | 13.4 | |

| 15日目 | 曇りのち晴れ | 16.5 | 13.4 | |

| 16日目 | 曇り | 20.2 | 10.0 | ◎ |

| 17日目 | 雨のち曇り | 20.6 | 15.6 | |

| 18日目 | 曇り | 24.8 | 16.6 | |

| 19日目 | 曇りのち雨 | 22.4 | 17.7 | |

| 20日目 | 雨のち曇り | 19.7 | 17.4 | |

| 21日目 | 曇り | 19.7 | 16.1 | 臨時 |

| 22日目 | 晴 | 19.9 | 11.7 | |

| 23日目 | 曇り | 25.1 | 10.5 | |

| 24日目 | 雨のち曇り | 22.0 | 17.2 | |

| 25日目 | 曇りのち晴れ | 19.3 | 16.7 | |

| 26日目 | 曇りのち晴れ | 21.0 | 16.7 | |

| 27日目 | 晴 | 22.1 | 16.6 | ◎ |

| 28日目 | 晴のち曇り | 26.0 | 16.5 | |

| 29日目 | 晴 | 23.0 | 17.9 | |

| 30日目 | 晴のち曇り雨 | 26.0 | 16.0 |

立茎を開始して、10日目に病斑を見つけました。臨時防除で翌日に防除しました。茎枯病の菌は土壌に基本的に存在して、土の雨はねの水に含まれて茎に付着し、雨後に胞子を飛ばして感染します。

臨時防除はICボルドー66Dを100倍で使いました。

| ICボルドー 66D 5KG 殺菌剤 ( 園芸殺菌剤 ガーデン用品 農業用 家庭菜園 病気 対策 園芸用殺菌剤 家庭用 農薬 薬剤 畑 農業資材 園芸用品 園芸用資材・雑品 農業用資材 園芸 農業 ガーデニング ガーデニング用品 ) 価格:1,880円(税込、送料別) (2023/7/25時点) 楽天で購入 |

| 殺菌剤 ICボルドー66D 5kg×4袋セット 価格:7,728円(税込、送料別) (2023/7/25時点) 楽天で購入 |

病斑を見つけたら茎を根元で切り、畑から持ち出して処分する。畑の敷地内に置かずにすることで、感染の拡大を防ぐ。下図の油染みのようなものが初期の病斑です。

また下の画像のように、昨年の種が発芽して根元が隠され病気になりやすくなります。小さな芽は、こまめにむしって下さい。

強風対策の摘芯(てきしん)作業

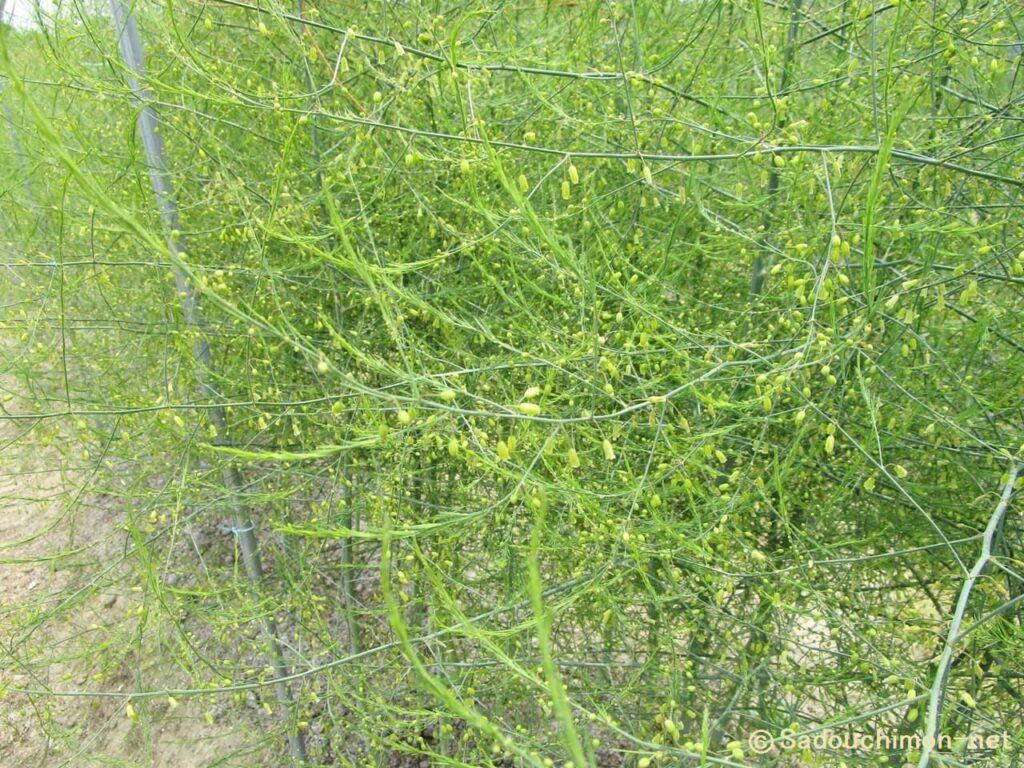

立茎を初めて1カ月くらいすると、展葉が終わって小さい黄色い花が咲きます。このころになると上に伸びる枝の成長も止まるので、そのタイミングで摘芯作業をします。

上の画像の立茎したアスパラガスのてっぺんは、畝から2m以上になっています。高さがあり過ぎると、台風などの強風によって根元から倒される、先端が寝て風通しが悪くなって病気になる原因となります。

地上部を170cmくらいにするために、摘芯します(下図参照)。あまり低くしすぎると(150cmくらい)、横枝の発生率が多くなり中間部で風通しが悪くなります。

梅雨明け後の状況

梅雨入り後は、雨の合間の晴れている日に防除を週1間隔で入れて、病気を抑えました。今年は、梅雨時期にダンゴムシとナメクジが多かった印象です。臨時防除にボルドーを使うことでナメクジは減らすことが出来ました。

梅雨明け後の現在は最高気温が30度以上の晴れが続いているので、こまめに潅水を行いつつ、病気の茎を除去しています。下図が梅雨明けの畑の状況になります。

ページの最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。ご参考になれば幸いです。

コメント